单崇新及其团队开发出的合成克拉级高品相钻石的工艺。用这种工艺合成的首饰钻石,比天然钻石的价格便宜一半,但净度、亮度却一点不输于天然钻石。这一创新成果,还引起日本、法国钻石加工业内人士的关注。

2017年12月25日 更新

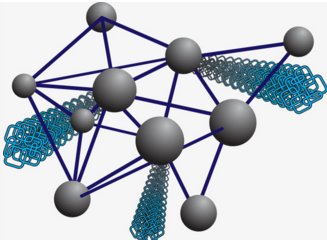

由中科院大学物理学院苏刚教授等人通过理论计算预言的一种三维碳结构T-碳(T-carbon)诞生,中外科学家联合研究团队成功合成了T-碳,从而使T-碳成为可与石墨和金刚石比肩的碳的另一种三维新结构。

2017年11月24日 更新

近日,曾徵丹团队在约50万个大气压,1500摄氏度温度下首次合成出块状的玻璃态金刚石。这种新材料内部化学键和传统金刚石一样,同时也拥有一颗“玻璃心”——内部原子排列被证明是高度无序的。

2017年09月05日 更新